研究テーマResearch Subjects

「極域電離圏カスプ領域の電子密度擾乱」

電離圏カスプ領域に発生する微小空間スケールの電子密度擾乱の生成メカニズムを解明するための研究。

測定器を搭載した観測ロケットをカスプ領域に打上げ、その場でデータを取得するとともに、EISCATレーダや全天カメラ等の地上設備による観測を組み合わせて総合的な研究を行っている。当研究室では空間スケール1m以下の電子密度擾乱の観測を目的とする固定バイアスプローブをロケットに搭載する役割をもち、ノルウェーとの国際協力のもとでICI(Investigation

of Cusp Irregularity)キャンペーンに参加している。

「電離圏Sq電流系中心付近の電子加熱」

中緯度電離圏の高度100km付近に発生するSq電流系(※1)と呼ばれる環状電流の中心付近ではプラズマの温度が上昇するという研究報告がある。このプラズマ加熱現象の発生メカニズムとしては、電場やプラズマ不安定が重要な役割を果たすという考えが有力である。本実験では、電子温度測定器、電場測定器、磁場測定器、電子密度測定器、電子エネルギー分布計測器、電子密度擾乱測定器を搭載したロケットをSq電流系に向けて打上げ、鍵となる物理量を観測し、電離圏下部に時折発生するプラズマの高温度層の発生メカニズムを解明することに取り組んでいる.。

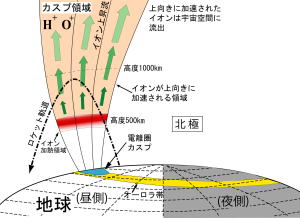

「極域電離圏からのイオン流出」

地球電離圏に存在するプラズマは極域において磁力線方向に加速され、高高度の磁気圏領域へと流出している。この現象は理論的予測が先行し、その後衛星観測によって実証されたものであるが、流出するイオンのエネルギーは広く分布し、イオンの種類も多岐にわたることがわかってきた。イオンを高高度へと加速するメカニズムについても分極電場、波動による加速、遠心力加速等の様々なプロセスが領域や高度によって支配的な役割を果たしている。また、重イオン流出の結果として磁気圏のイオン組成比が変化し、それに対応してサブストームの発生確率が変化するという研究結果も報告されている。

イオン流出現象を引き起こす個々のイオン加速過程を理解し、エネルギー収支を含む因果関係を正確に理解することが重要であるとともに、物質循環という観点から電離圏、磁気圏、惑星間空間の各領域間のプラズマの流入・流出量を観測に基づいて精度良く推定し、地球超高層大気領域における粒子循環を定量的に理解することが必要である。

「電離圏イオン密度・イオンドリフト速度測定器の開発」

電離圏に特有の現象である電離圏ダイナモや電離圏プラズマ密度擾乱の解明にとって中性大気とプラズマの相互作用の理解は重要な鍵である。日本では熱圏中性大気運動の観測手法は近年確立されてきたのに対し、電離圏においてイオンドリフト速度を高精度に直接観測できる小型の測定器は存在しないのが実状である。電離圏のような弱電離気体中の中性大気とプラズマの相互作用、特に運動量輸送については地上の実験では測定することが出来ず、宇宙空間で観測する以外に方法は無い。本研究では申請者の測定器開発の技術と経験を活かし、電離圏におけるイオンドリフト速度および密度の推定を可能にする観測ロケット・人工衛星搭載用小型測定器の開発を行う。中性大気風速測定で世界をリードする日本がこの観測手段を取得することで世界最先端の研究を行う事が可能になりこの領域に特徴的な未解明の現象についての議論に必要なデータを提供できる。

「大きく帯電する飛翔体上で使用可能なラングミュアプローブの開発」

人工衛星の電位は外部からのプラズマ流入や太陽光による構体表面からの光電子放出等により変化することが知られている。衛星上でアクティブな実験においては、通常の変動よりも大きい数十から100Vを超える大きな電位変動が生じる可能性がある。このような飛翔体上でラングミュアプローブによる測定を行なう場合、基準電位が大きく変動するため通常用いられる数V程度の掃引電圧振幅では電子密度、電子温度推定に必要な電流−電圧特性が得られない。また、帯電電位を把握しできたとしても帯電により大きく広がったシースにより、ラングミュアプローブによる測定が予想外の影響を受けることが予想される。

本研究の目的は、このように大きく帯電した飛翔体上での電位が大きく変動する場合でも有効な測定が可能なラングミュアプローブ回路の開発にある。また、帯電により広がったシース内でラングミュアプローブにより測定を行なった場合の影響についても、スペースチェンバーを用いた実験を通して定量的な評価を行い、より正確な測定に向けた指針を作成する。

「観測ロケット搭載用真空計の開発」

観測ロケットに搭載して超高層大気領域の高度70〜150kmの範囲において中性大気密度および中性風を測定可能な機器を開発することが目的である。 真空計を用いた中性大気密度および風速の推定は、海外では観測ロケットや人工衛星上で行われているが、日本では実績がなく、これらの物理量についての局所的な値を知る手段が無かった。熱圏下部においては大気の一部が電離しているが、電気的磁気的な力を受けるプラズマと影響を受けない中性粒子間で衝突が生じるため、この領域の粒子は複雑な運動をすることが知られている。この領域に特有な未解明の現象を理解するためには中性大気の運動を正確に理解することが必要で、そのため測定法の確立が望まれている。 また、ロケットや衛星等の高速で飛行する物体上での圧力測定は飛翔体自身の運動が引き起こす大気擾乱により大きく影響を受けることが予想され、測定された圧力値から真の大気密度や中性風の推定が可能かについては不確定性が払拭されておらず信頼性の検証が必要と考えられる。本研究では、このような観点から、飛翔体上での真空計を用いた圧力測定の妥当性について検証するとともに、真の値を測定するために望ましい真空計の構造や配置について検討を行なう。

バナースペース

連絡先

〒252-5210

神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1

宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所 太陽系科学研究系

阿部 琢美

メール: abe.takumi [AT] jaxa.jp

([AT]を@にして下さい)

FAX 042-759-8176