ASTRO-H(ひとみ)

ASTRO-Hは2016年2月に日本が打ち上げに成功した次世代X線天文衛星です.

日本が打ち上げてきた天文衛星の中でも最大規模を誇り,

非常に広い波長域において高感度での観測が可能です.

先進的な観測機器を多数搭載しており,次世代のX線天文衛星のさきがけとして,

世界中の研究者の期待と注目を集めています.

当研究室では構造システム全般を担当した.

ASTRO-Hのページへ

PLANET-C(あかつき)

PLANET-Cは金星を周回してその大気観測を行う,日本初の内惑星探査機である.

金星には大気が地球時間の4日で金星周囲を回転するスーパーローテーションと

呼ばれる現象があることが分かっている.

PLABET-Cは様々な波長のカメラにより大気を観測し,金星の気象学の確立を目指している.

当研究室ではこの探査機の構造及び

太陽電池パドルの開発を担当した.

あかつきのページへ

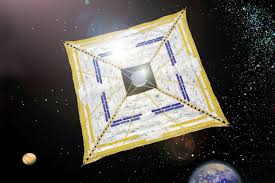

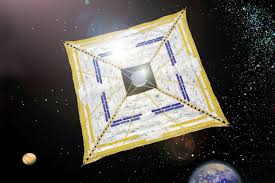

IKAROS(ソーラーセイル)

IKAROSは太陽光の圧力を推進力として航行する宇宙機であり,

十分な推進力を得るために数十~数百m四方の薄膜を展開する.

当研究室では高真空・無重力条件下での膜面の静的/動的挙動の解明や大型膜面の

折り畳み/展開方法について研究している.

当研究室では高真空・無重力条件下での膜面の

静的/動的挙動の解明や大型膜面の

折り畳み/展開方法について研究した.

IKAROSのページへ

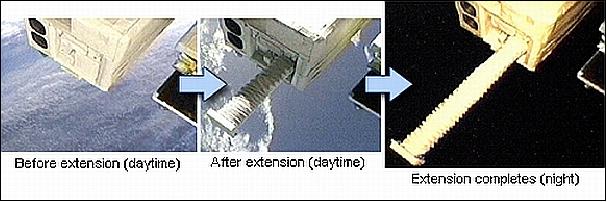

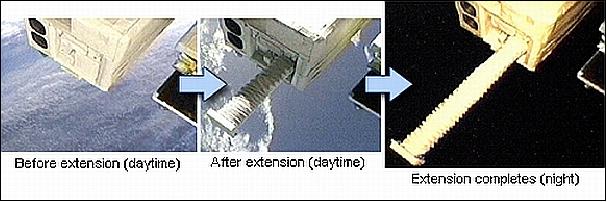

インフレータブル構造

インフレータブル構造は宇宙空間で風船のように展開する宇宙構造物のことであり,

将来の大型宇宙構造物の基本構造として有望視されている.

2007年9月に打ち上げられた第23号観測ロケットS-520では観測センサとして

宇宙インフレータブル方式の伸展アンテナが使用され,飛行中正常に動作し電離大気の観測を行った.

この宇宙インフレータブル方式の伸展アンテナの搭載は我が国初の

インフレータブル構造物の宇宙実証であり,また宇宙インフレータブル方式による

伸展アンテナの実利用は世界初であったと考えている.

当研究室ではJAXA産学官連部が運営する宇宙オープンラボ

(宇宙インフレータブル構造技術の研究)等に参加し,

インフレータブル構造の宇宙実証に向け研究している.

インフレータブル構造の解説ページへ

SFU

宇宙実験・観測フリーフライヤー:Space Flyer Unit (SFU)とは,

文部省(MESSC)/宇宙科学研究所(ISAS), 科学技術庁(STA)/宇宙開発事業団(NASDA)

および通商産業省(MITI) /新エネルギー・

産業技術総合開発機構(NEDO)/ 無人宇宙実験システム研究開発機構(USEF)の3省庁+4機関が共同して開発し,

日本の宇宙活動において初めて軌道上回収を行ったシステムである.1986年度に開発が開始され,

1995年3月18日,静止気象衛星5号「ひまわり5号:GMS-5」とともに,

NASDAのH-IIロケット試験機3号機により,種子島より打ち上げられ軌道上で各種の実験・観測を行った後,

翌1996年1月13日,NASAのスペースシャトルSTS-72「エンデバー」に

搭乗した日本人初のミッションスペシャリスト若田光一氏の手によって回収され,

同1月20日にケネディ宇宙センターに帰還した.SFUシステムは軌道・姿勢制御,通信,電力など

SFU全体の運用をつかさどり, 通常の衛星のバスシステムに相当するコアシステムと,

その支援を受ける実験システムから構成され, 全体形状は特徴的な8角形をしている.

搭載の単純化,再飛行にあたっての準備期間の短縮を可能とする構造である.

当研究室では宇宙科学研究所が実施した実験のうち,2次元展開実験/高電圧ソーラーアレイ実験(2D/HV)

の開発を担当した.この実験は,平面収納方法「三浦折り」を応用した太陽電池パネル

による260Vの高電圧発電である.

SFUのページへ

HALCA

「はるか」は, 1997年2月12日,M-V ロケット1号機によって打ち上げらた.

電波天文衛星として,大型展開アンテナ,VLBI干渉実験などさまざまな工学実験を重ねて,

スペースVLBI観測を実現し,大きな国際共同によるVSOP計画の中心となった衛星である.

スペースVLBI観測とは,地上における電波望遠鏡と共同して軌道上で電波観測を行う

(VLBI:Very Long Baseline Interferometer)ものであり,当初の予想を上回っての

観測運用が続けられたが, 8年9ヶ月の長い年月の後,2005年11月30日に最期の運用が行われた.

当研究室では,この衛星の主たるミッション機器

である大型展開アンテナの開発を担当した.

HALKAのページへ

PLANET-B(のぞみ)

「のぞみ」(PLANET-B)は日本初の火星探査機で,主なミッションは火星の上層大気を

太陽風との相互作用について研究することであった.

当研究室では,火星周回において磁気探査を行なうために用いられる5m伸展マストの開発を行なった.

NOZOMIのページへ

MUSES-C(はやぶさ)

「はやぶさ」(MUSES-C)は、小惑星探査を目的に開発された探査機である.

当研究室では,小惑星表面で標本を採集するためのサンプリング装置(サンプラー)

および地 球に帰還するための再突入カプセルの構造・機構開発を行なった。

また、電気推進の 大型推進剤タンクを搭載する探査機構体,MUSES-C「はやぶさ」

特異な形状となっている2段階展開方式の太陽電池パネルの構造・機構開発を行なった.

はやぶさのページへ

REIMEI

INDEX「REIMEI」は,宇宙科学研究所(当時)の若手研究者と学生とのインハウスによる

小型科学実験衛星である. 主なミッションはオーロラ観測を目的としているが,

その他にも新規技術の軌道上実証など工学的なミッションも担っている. (HPより抜粋)

当研究室では,REIMEIの衛星構体および分離機構,太陽電池パネルの構造・機構の開発を行なった.

REIMEIのページへ

ASTRO-G

VSOP計画で活躍した電波天文衛星「はるか」はスペースVLBI観測に必要な技術試験を全て成功させ,

なおかつ天文学でも大きな成果をあげた. VSOP -2計画は「はるか」の工学的成果,

天文学的成果を引き継いだ電波天文観測のプロジェクトとなり,

この計画で開発される科学衛星は天文観測衛星(ASTRO)の7番目,すなわち「ASTRO-G」と名付けられた.

ASTRO-Gは,HALCAに比べて10倍の高周波化,10倍の解像度,10倍の高感度化を目指している.

当研究室では,この衛星の主たるミッション機器である大型展開アンテナの開発を担当した.

ASTRO-Gのページへ