Researches

水野研究室で行っている研究をご紹介します。

LIDAR

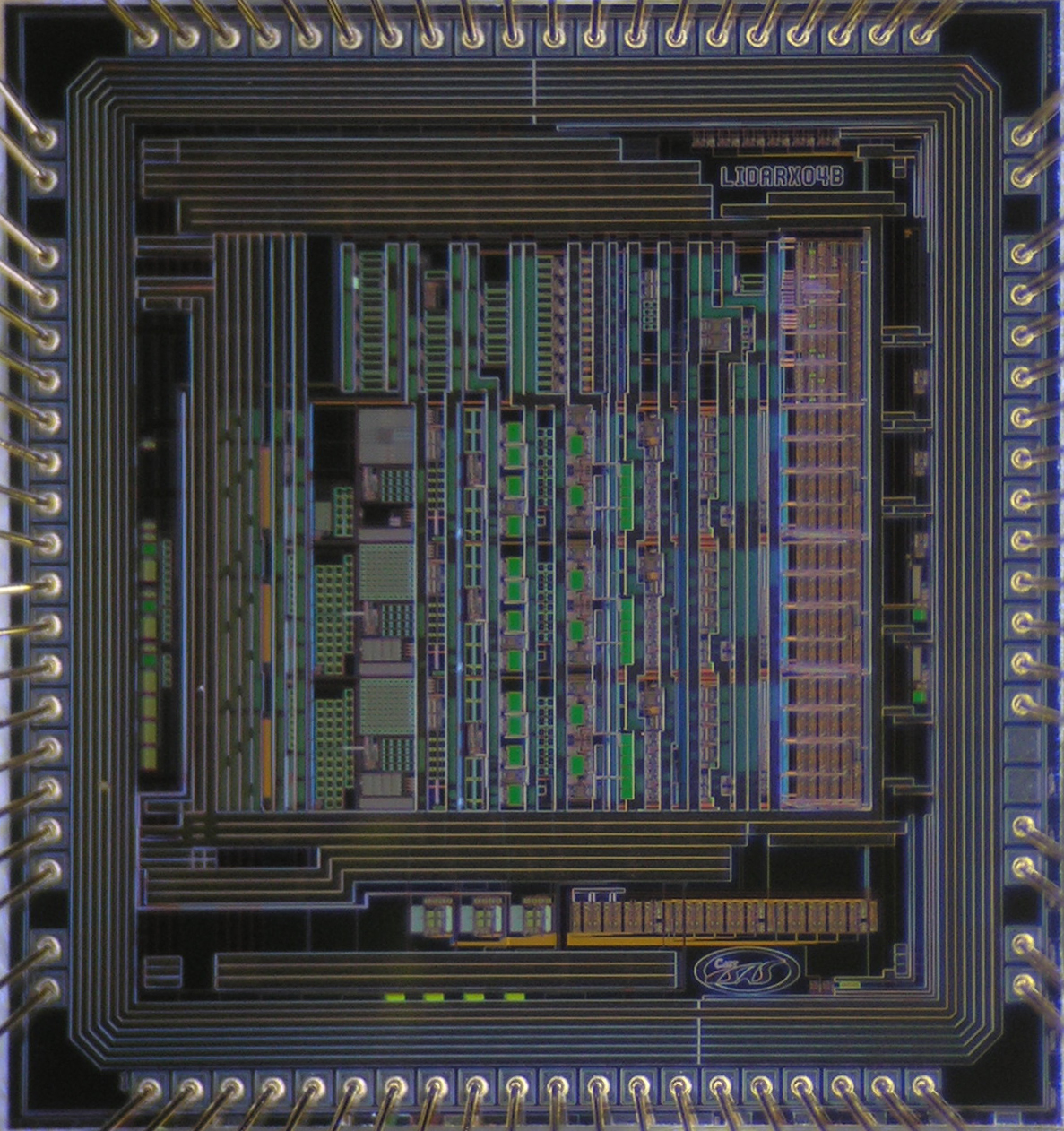

月惑星あるいは小惑星の探査機には多くの場合、数十~数百kmからの長距離測定が可能なLIDAR(LIght Detection And

Ranging)と呼ばれるレーザ距離計を搭載して、自機の高度測定やマッピングを行っています。また、はやぶさ、はやぶさ2といった微少重力天体に着陸する探査機では、遠距離(会合)から近距離(接近・着陸)まで広いダイナミックレンジでの使用が求められます。当研究室では、小惑星探査機「はやぶさ」に搭載されたLIDARの経験に基づいて、開発期間の短縮、低消費電力化、小型化を目的として、LIDARのパルス検出IC"LIDARX"を開発、火星衛星サンプルリターン計画のLIDARへの搭載が検討されています。写真は搭載が検討されているLIDARX04Bです。

Flash LIDAR

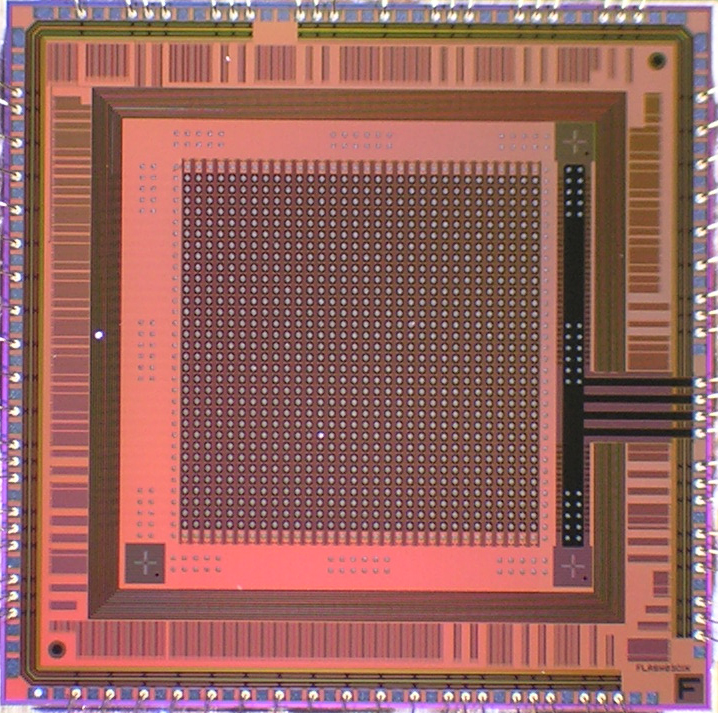

月や惑星に着陸探査をおこなう探査機では、着陸直前に地形測定や着陸時の障害物回避を行う必要から、単一方向の測距装置だけでなく数百mから3次元距離画像が取得可能なセンサが強く望まれています。また、国際宇宙ステーションへの補給船など、軌道上でのランデブードッキング用の航法センサとしても、相対距離、相対姿勢のセンサとして3次元距離画像センサが必要とされています。距離画像が得られるLIDARとしては、レーザをミラーなどで走査するスキャン型とレーザを拡散照射するフラッシュ型があり、当研究室ではフラッシュ型(Flash

LIDAR)を研究しています。Flash

LIDARは、APDと測距回路を一体とした画素をアレイ状に配置した専用デバイスを実装したカメラを使用して、カメラの視野内に拡散照射されたレーザ光のTOF (Time

OfFlight)を各画素毎に測定して3次元距離画像を取得するセンサです。最近ではADAS(Advanced driver-assistance

systems)の主要センサとして注目されています。写真は、当研究室が宇宙探査イノベーションハブの枠組みで開発した32×32画素の測距値読み出し回路(ROIC:Readout IC)です。

着陸レーダ

探査機が月や惑星などの比較的重力の大きい天体に着陸する際、航法誘導のために天体表面との距離と速度を測定するセンサが必要となります。当研究室ではJAXA宇宙研福田研究室と協力して、電波高度速度計すなわち着陸レーダの開発を行い、小型月着陸機SLIMへの搭載されることになりました。現在ではSLIMの開発に合わせてフライト品の開発が行われていますが、着陸レーダの開発は、ハードウェア,信号処理,およびシミュレータの3本の柱からなっていて、シミュレータを使った着陸地点での性能評価やシミュレータ自体の評価などの研究課題があります。

さらに、将来は月の極域探査など地形条件の厳しいポイントへの着陸のために、着陸レーダへの精度要求が厳しくなることが予想され、次の研究課題として方法を検討中です。