|

我々の研究室では主に柔軟マルチボディ・ダイナミクスの理論を研究し,それらの理論に基づいて,将来の大型宇宙構造物の研究・開発を進めています.

特に,ゴッサマー構造と呼ばれる,極めて柔軟なケーブルや梁,膜面から成る構造を宇宙構造物に適用することで,これまで実現が困難であったミッションを実現しようとしています.

ゴッサマー宇宙構造物を実用化するためには,数値解析と地上試験を適切に組み合わせたのの確立,軌道上での展張形状予測など,いくつかの課題がありますが,我々はそれを一つ一つ解決していくつもりです.

|

|

|

また,日本が得意とするサンプル・リターン技術をさらに深化させるべく,微小重力環境下での土壌深部におけるテラメカニクスの理論を研究し,その理論に基づいて,表面土壌環境にロバストな掘削システムについても研究・開発を進めています.

微小重力環境下でのテラメカニクスや掘削システムの研究は,深宇宙探査,さらには,将来の資源開発等,深宇宙利用に向けて,今後ますます重要にとなってくると考えています.

|

|

|

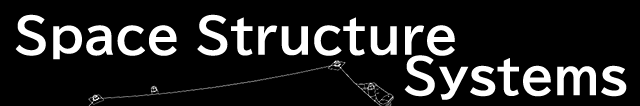

さらに,ゴッサマー構造を核とする宇宙科学ミッションについても研究しており,直近では,2027年度打ち上げを目指して東京科学大のチームや共同研究中のcosmobloom社とともに超小型ソーラーセイル "PIERIS" を開発中です.

|

Micro solar sail "PIERIS"

|

|

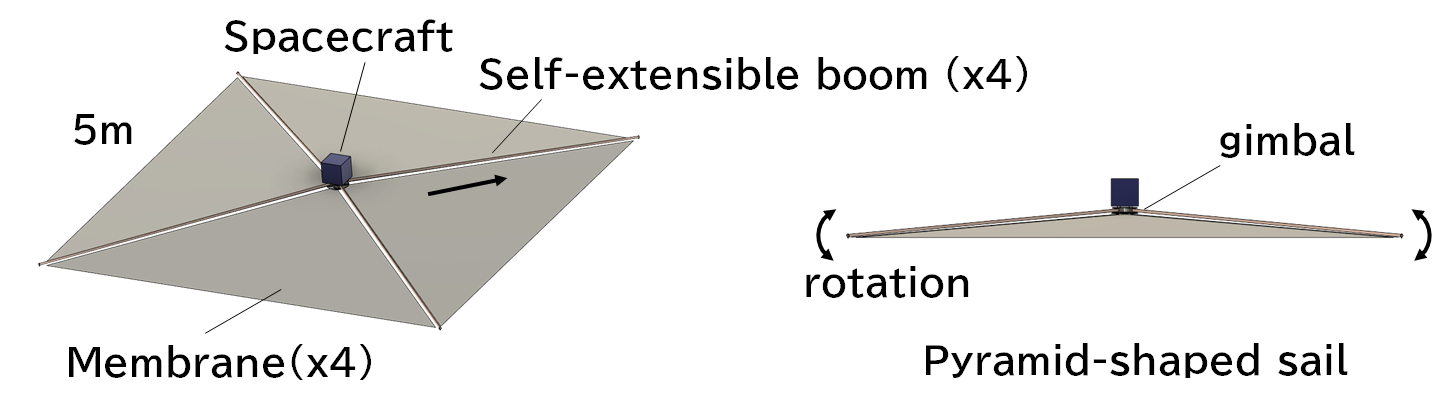

Starshade system for direct imaging of exoplanets

|

|

また,将来の系外惑星直接撮像ミッションに必要となる高精度ゴッサマー構造技術について研究しています.

系外惑星研究はこれまでの「発見」から表層大気の詳細な分析,地球外生命体の存在可能性の探究へとシフトしてきており,系外惑星直接撮像技術は重要なキー技術となると考えています.現在の直接撮像はコロナグラフを用いたものが主流ですが,我々はスターシェードに注目しています.

スターシェードを実現するには,超長距離のフォーメーションフライト技術,高精度で大面積のオカルタ展開技術など,いくつかの技術的課題がありますが,段階的に宇宙実証を行うことで,実現可能になると考えています.

|

|

|

我々は,宇宙科学以外の分野にも自分たちの研究成果を適用したいと考えており,例えば,マイクロ衛星に搭載可能な大型アンテナを膜面構造で実現することを目指しています.

膜面アンテナの実用化には,薄膜アンテナデバイス技術と展開膜面形状の高精度化技術が必要であり,現在,cosmobloom社とともに研究を進めています.

|

|

Space based solar power by modularized "Furoshiki" satellite system

|

|

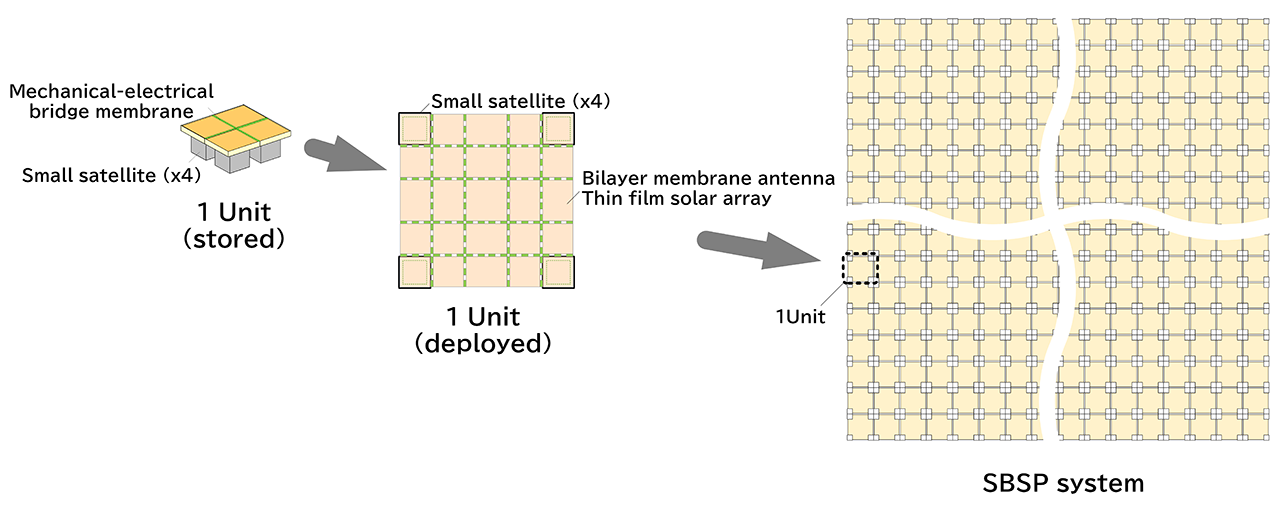

そして,我々の究極の目標は宇宙太陽光発電システム(SBSP)の実現です.我々は,SBSPは膜面アンテナと膜面太陽電池アレイを組み合わせた究極の超軽量構造でしか実現できないと考えており,膜面構造介した,大量の小型衛星のフォーメーションフライトを検討しています.

|

|

【参考】これまでの経緯

|

|

宇宙構造物システム研究室は,「ミウラ折り」や知的構造物の概念の提唱等で知られている,三浦公亮先生と,適応構造物の概念をはじめとする宇宙構造物の概念の提唱や展開/伸展構造物の構造ダイナミクス,バイオ・インスパイア―ド設計などで知られている名取通弘先生がつくられた研究室です.

|

|

|

三浦先生の退官後,樋口健先生,奥泉が着任し,名取先生の退官後,石村康生先生が着任されました.その後,樋口先生が異動され,松永三郎先生が着任されましたが,松永先生も異動されました.その後,佐藤が着任しましたが,石村先生が異動されました.

そして,2020年10月に宮崎が着任し,その後,奥泉先生が移動され,現在は宮崎,佐藤の2名で運営しています.

|

|