美笹深宇宙探査用地上局における衛星運用と一体となったスマートグリッドの実現

2023/08/102023/08/10

はじめに

美笹深宇宙探査用地上局(以下、美笹局)は2021年に運用が開始して2年が経過しました。敷地造成から始まり、アンテナ組立を経て、2024年4月の定常運用開始に向けて着々と準備が進められています。

美笹局は最大積雪が60cmを超えることもある山間部に位置しており、接続する蓼科スカイライン(以下、接続道路)は冬期には許可車両以外は通行止めになります。さらに災害発生時には接続道路の通行自体が困難となります。また、電力インフラが断たれると、探査機との通信に影響を与えたり、空調設備の停止により現地にいる作業員の人命にかかわる可能性があります。

2021年~2023年にかけて、停電・災害時に安定して電力供給が可能な蓄電池に加え、冬季の災害時でも自立運転が可能なエネルギーとして、現地の環境に適切な風力発電を整備しました。ここではそれぞれの設備の役割とポイントについて説明します。

蓄電池の役割

ナトリウム・硫黄電池は、商用電力停電時に、探査機1運用分(8時間)の電力及び事業継続計画(BCP)対応を目的とした3日間(72時間)の電力を供給する蓄電設備です。アンテナの東(北東)側、接続道路から敷地内に進み入門してすぐ左に見えます。

種子島宇宙センターでもナトリウム・硫黄電池の運用を2021年から開始しており、容量(放電時間)、耐環境性、ライフサイクルコストの観点から有用性が高く評価されています。

ナトリウム・硫黄電池の導入によるポイント

- 電力補償動作

商用電力停電時・瞬時電圧低下時には、無瞬断で美笹局全体に送電されます。

発電機のみの場合ですと、どうしても停電・瞬低時には送電開始までにタイムラグが発生してしまいます。

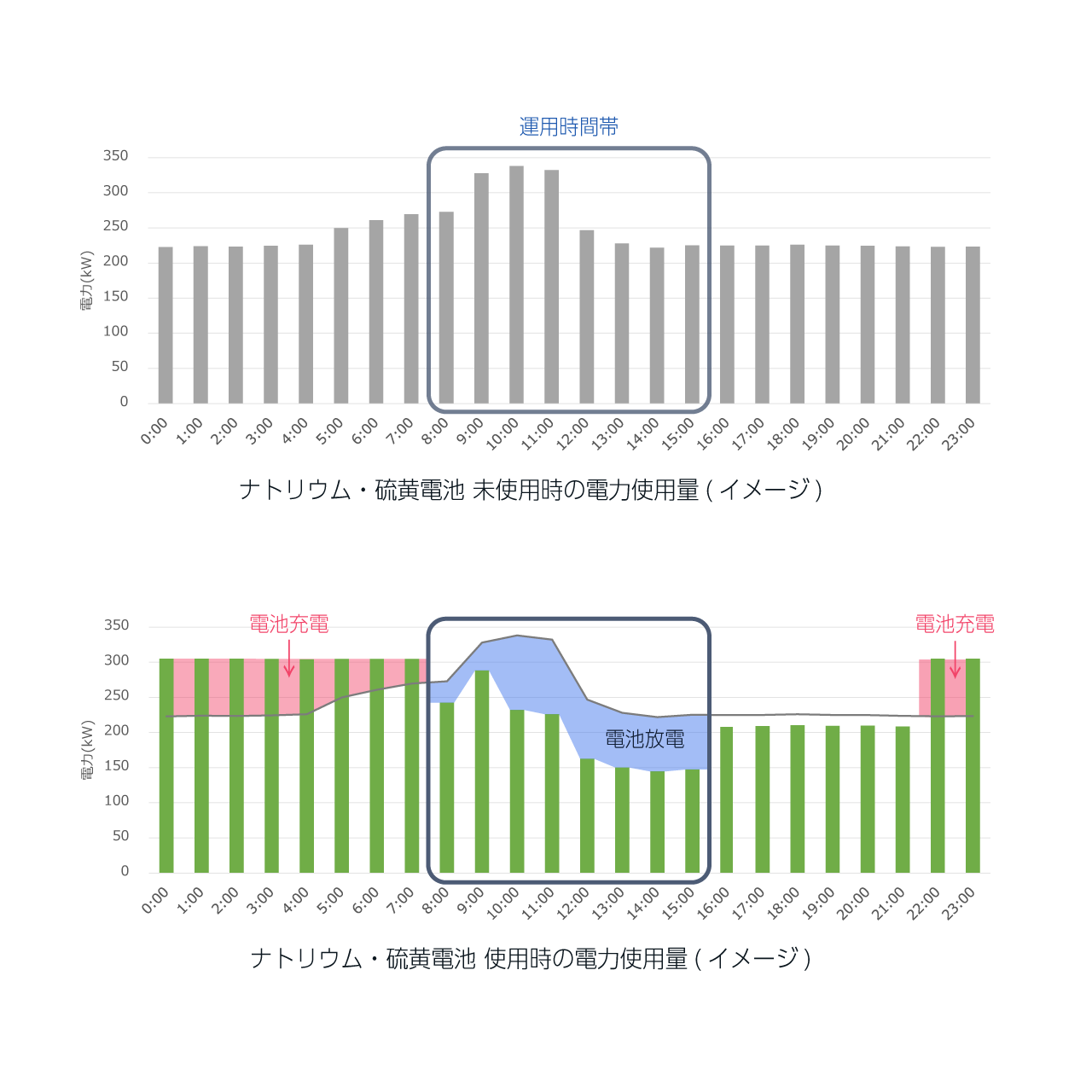

ですが蓄電池はその名の通り(常に)電気を蓄えた状態にあるため、無瞬断で送電することが可能です。 - ピークカット機能による電力コストの削減

充放電のスケジュール設定を活用することで、探査機運用のピーク時間が昼間となる場合、蓄電池から電力を供給することで、探査機1運用分において約35kW(最大電力の約10%)の電力削減が可能です。

- 遠隔地からの監視制御機能

現地の美笹局に加え、臼田宇宙空間観測所や遠方の筑波宇宙センターから、電力や警報監視、受変電設備の遮断操作が行えるため、非常時に現地に向かわずとも対応が可能です。

参考

- 射場の電力基盤におけるD&3E確立 ― 種子島宇宙センター 大容量電力貯蔵システム ―(JAXA 施設部)

- ナトリウム・硫黄電池(日本ガイシ株式会社)

- JAXA美笹深宇宙探査用地上局向けNAS電池が運転開始 BCP対策と電力の安定化に貢献(日本ガイシ株式会社)

風力発電の役割

風力発電設備は、大規模災害が発生しBCPでの想定72時間以内のインフラ復旧が困難な場合また、ナトリウム・硫黄電池が枯渇した場合に、現地に取り残された人員の生命に係る生活電力の確保を主な目的としており、接続道路から見ると右側にあります。

風力発電のポイント

- 構内電力系統との連系

構内電力網と連系しているため、電力コストの削減にも寄与しています。

さらに商用停電、及び、ナトリウム・硫黄電池の完全枯渇を検出した場合は、自立運転を行います。 - 美笹局の冬季の風況を活用可能

冬季にBCPが発動した際の要求電力量は1.29kWhです。これは守衛室の空調機や非常用コンセントが使用可能となる電力量です。

美笹局周辺の、過去5年間の冬期(11月~4月)における平均風速は4.11m/sです※。この風速から1.35kWhの発電が可能であり、BCPでの要求電力量を満たすことになります。

※:美笹局内の気象観測設備で測定した、2016~2020年のそれぞれ前年11月から当年4月までの過去5年分のデータから算出

参考

- 9kWレンズ風車(株式会社リアムウィンド)

- JAXA美笹深宇宙探査用地上局へ9kWマルチレンズ風車が導入されました(株式会社リアムウィンド)

おわりに

ナトリウム・硫黄電池は探査機運用を、風力発電は災害発生時の電力確保を主な目的として整備し、これらを構内の電力網と連系することで、最適な電力需給制御を確立しスマートグリッドを実現させました。

2023年8月19日(土)には特別公開が実施されます。アンテナ以外にもこのような設備にも目を向けていただき、科学衛星・探査機運用をはじめとした宇宙開発はもちろんのこと、それらを下支えする技術にも想いを寄せていただければと思います。