概要

大型薄膜面を用いたソーラーセイルの研究開発がアメリカ,ヨーロッパおよび日本で活発となっている.日本では,JAXAで提案されている将来の木星・トロヤ群小惑星探査機への利用を想定して,膜面の展開・展張に伸展マストを必要としない遠心力展開型ソーラー電力セイルが主に検討されている.そのため,大型膜面の折り畳み法,収納法,展開機構,遠心力展開のダイナミクス,展開後の力学特性などの研究開発が重要であるが,幅数10mの実機サイズの大型膜面の地上展開実験は不可能なため,小型膜面による展開実験や数値シミュレーションによる挙動の予測が必要である.JAXAでは,ソーラー電力セイルの研究開発の推進と軌道上技術実証のため,2008年度から小型ソーラーセイル実証機”IKAROS”の開発を行ってきた.”IKAROS”は2010年5月にH-IIAロケットで打ち上げられ,幅14mの正方形膜面の遠心力展開に成功し,現在もミッションを続行している.

本研究では,IKAROSで採用された四角折り膜面の折り畳み展開方式に従って,小型膜面モデルの真空層内2次展開実験と対応する数値シミュレーションを実施し,2次展開挙動の特徴の把握,実機サイズのセイルの挙動の予測,数値シミュレーション法の改良,小型モデルと実機をつなぐスケール則の検討などを行っている.実験装置や数値解析法には,らせん折り膜面の遠心力展開ダイナミクスに関する研究の資産と成果を活かしている.

|

|

|

||||

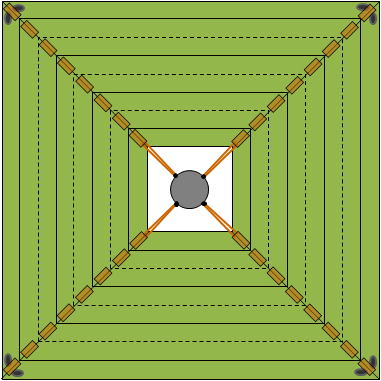

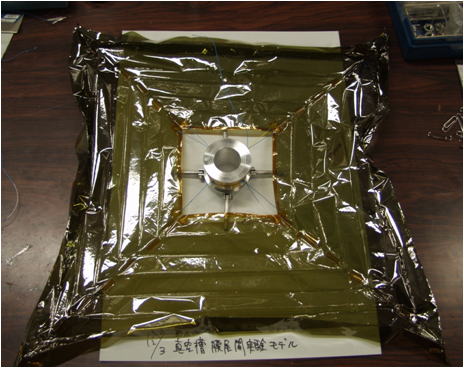

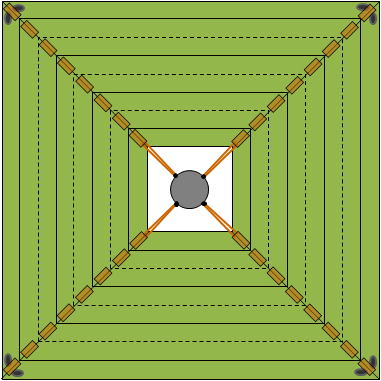

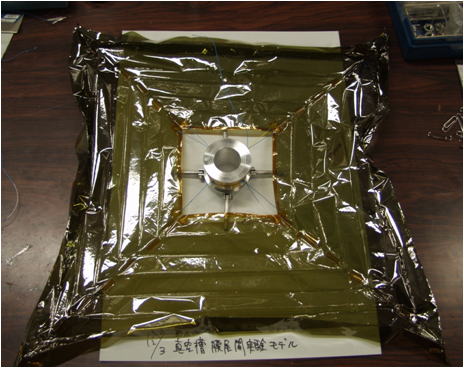

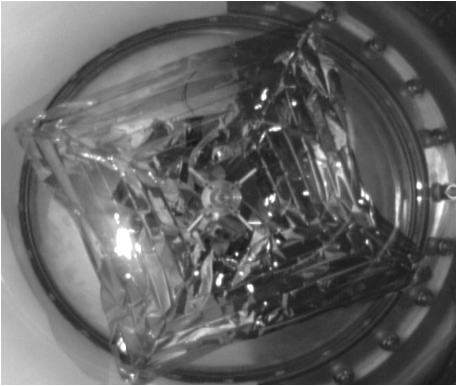

| 概念図 | 展開状態 | 2次展開前(非回転時) | ||||

| 図1. 四角折り小型膜面モデル | ||||||

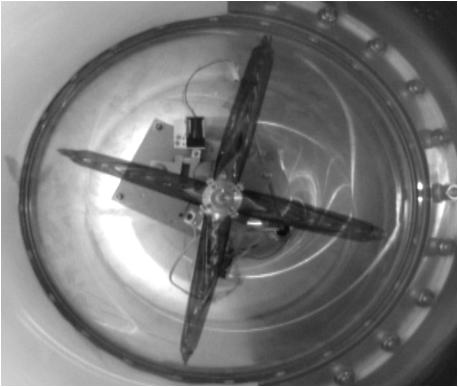

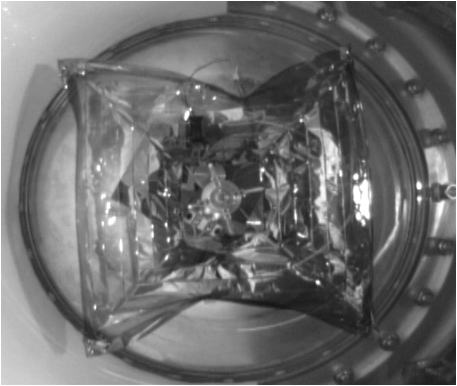

実験モデル

四角折り膜面モデルを図1に示す.膜面の外側の正方形の幅は455mm,内側の正方形の幅は103mm,厚さは7.5umである.材質は実際にIKAROSのセイルに利用されているポリイミドフィルムである.4枚の台形ペタルを作成し,それぞれをカプトンテープで接合して正方形膜面としている.台形ペタルの外側角部2箇所隅にはおもりが貼り付けられている.膜面は8本または16本のテザー(ダイニーマ)で中心ハブに結合されている.

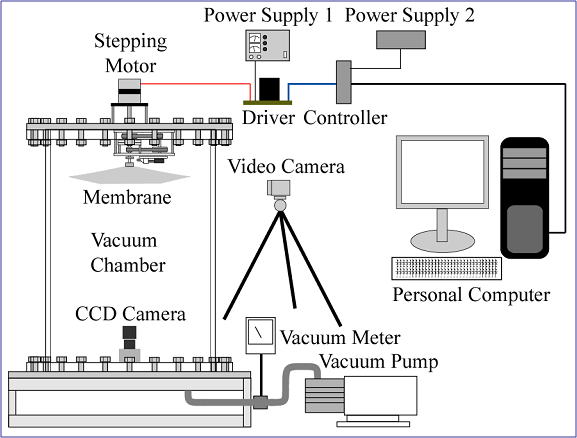

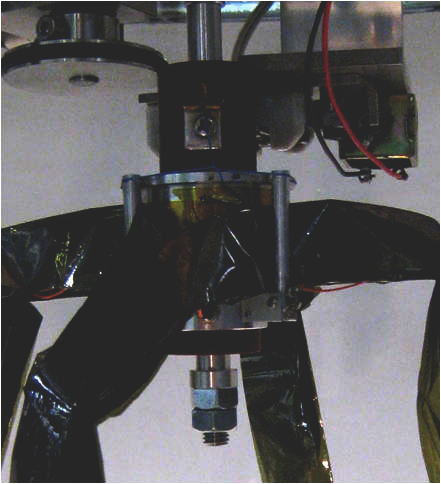

実験装置

実験装置の概要を図2に示す.らせん折り膜面の遠心力展開ダイナミクスに関する研究に用いたものであるが,IKAROSの四角折り膜面の2次展開実験を模擬するために展開機構(図4)が変更されている.2次展開前では,十字型に折り畳まれた膜面が4本のアルミ棒で拘束され,アルミ棒がナイロン糸を利用した保持解法機構によって固定されている.回転中にナイロン糸を切断することによってアルミ棒が開放され,膜面が解放されて展開が開始する.一定回転での展開実験と自由回転での展開実験が可能である.

実験結果

初期回転数を6Hz一定とし,空転状態で遠心力展開したときの展開中形状の例を図4に示す.初期回転数を6Hzとした場合,展開後の慣性モーメントの増加により回転数は約3Hzに低下する.この場合,各ペタルの展開にばらつきを生じ面外変形を伴いながら展開する.また,展開開始直後にテザーが弛んでいると,膜面が中心ハブに対して大きな位相遅れを生じるため,展開に伴って大振幅の面内振動が生じる.この面内振動はテザーの接続法を改良することによって抑制することができ,IKAROSでは16本のテザーを立体的に配置することとした.

|

|

|||||

| 図2. 真空層遠心力展開実験装置 | 図3. 展開機構 | |||||

|

||||||

| (a) start | (b) 0.03 sec | (c) 0.06 sec | (d) 0.09 sec | |||

| 図4. 展開中の形状(初期回転数6Hzで空転) | ||||||

参考文献