東日本大震災10年

知見をいかし未来へつなぐ

東日本大震災から10年が経ちました。JAXAでは筑波宇宙センター・角田宇宙センターで大きな被害がありました。また、近頃では2月13日に東日本大震災の余震と考えられるM7.3の地震が発生しました。地震をはじめとした自然災害の脅威に向けて私たちに何ができるのか――10年前の振り返りとともに、JAXA施設部での防災減災の取組みをご紹介します。

東日本大震災10年

知見をいかし未来へつなぐ

東日本大震災から10年が経ちました。JAXAでは筑波宇宙センター・角田宇宙センターで大きな被害がありました。また、近頃では2月13日に東日本大震災の余震と考えられるM7.3の地震が発生しました。地震をはじめとした自然災害の脅威に向けて私たちに何ができるのか――10年前の振り返りとともに、JAXA施設部での防災減災の取組みをご紹介します。

最大震度6弱であった筑波宇宙センターにおいては、建物43棟のうち、被災したのは34棟。特に甚大な被害を受けた建物は8棟ありました。そのうち3棟についての被害概要を紹介します。

全施設への電力供給と、主要試験設備の空調用冷熱源の供給を行うため、特高受変電所・ボイラ・冷凍機・常用/非常用発電機を有した筑波宇宙センターの基幹インフラ。

過酷な環境下でも宇宙機を正しく機能させるために地上にて環境試験(振動・音響・熱真空試験など)を行う施設。

「きぼう」の打ち上げに先立ち、「きぼう」各部の機能試験や各部を連結した全体システム試験、ISS本体とのインターフェース試験を行う施設。

建物(構造体)は耐震性が確保されており大きな被害はありませんでした。しかし、非構造部材(天井・壁など)には大規模な被害が発生しました。人的被害は無かったものの、計画している打ち上げスケジュールの維持に黄信号が灯りました。そこで、2次被害の恐れがある余震が続く中、安全化処置を3月末にほぼ終了させて、衛星等の宇宙機への影響評価をしながら順次試験可能エリアを拡張させる復旧活動に着手しました。

2011年3月当時、建築非構造部材(天井・壁など)の耐震性について、建築基準法では「風圧並びに地震及びその他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない」(令第39条1項)と規定されていたものの、振動、衝撃の大きさ、及び脱落しないという損傷の状態などについて具体的な基準がありませんでした。

結果、筑波宇宙センターの建築物も技術的助言(国のガイドライン)に準拠した設計を行ってはいたものの、試験室等の大空間の天井や壁に、大きな物的被害が発生しました。

震災復旧における復旧目標として、施工業者、外部有識者と協議の上、以下の目標を設定しました。

今回の地震と同程度の地震入力があった場合でも、各棟の機能が維持されるよう天井および壁を補強する。つまり、建物を継続利用可能な程度の地震入力に対し、例えばクリーンルームではその機能を維持し、会議室では直ちに会議が行えることを目標とする。

また、建物が倒壊直前となる程度の地震入力に対し、天井や乾式内壁の破壊により人命を損なうことの無いようにすることはもちろん、棟内の重要な宇宙機を始めとする実験対象物に致命的な損傷を与えないことを目標とする。

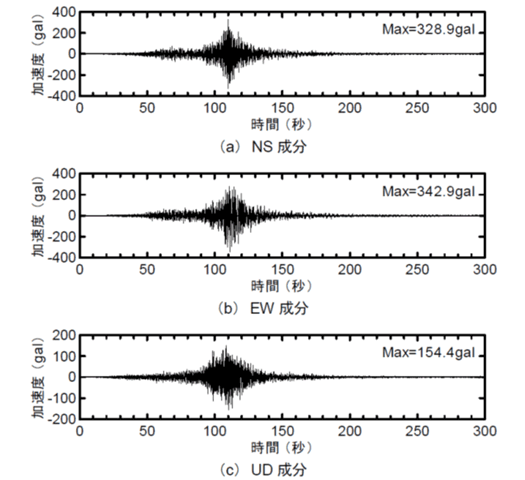

これまで、建物全体に入力する地震力については、建築基準法において算定方法がありましたが、天井に作用する力は定められていませんでした。そこで、どんな地震力が作用したのかを以下の流れで推定しました。

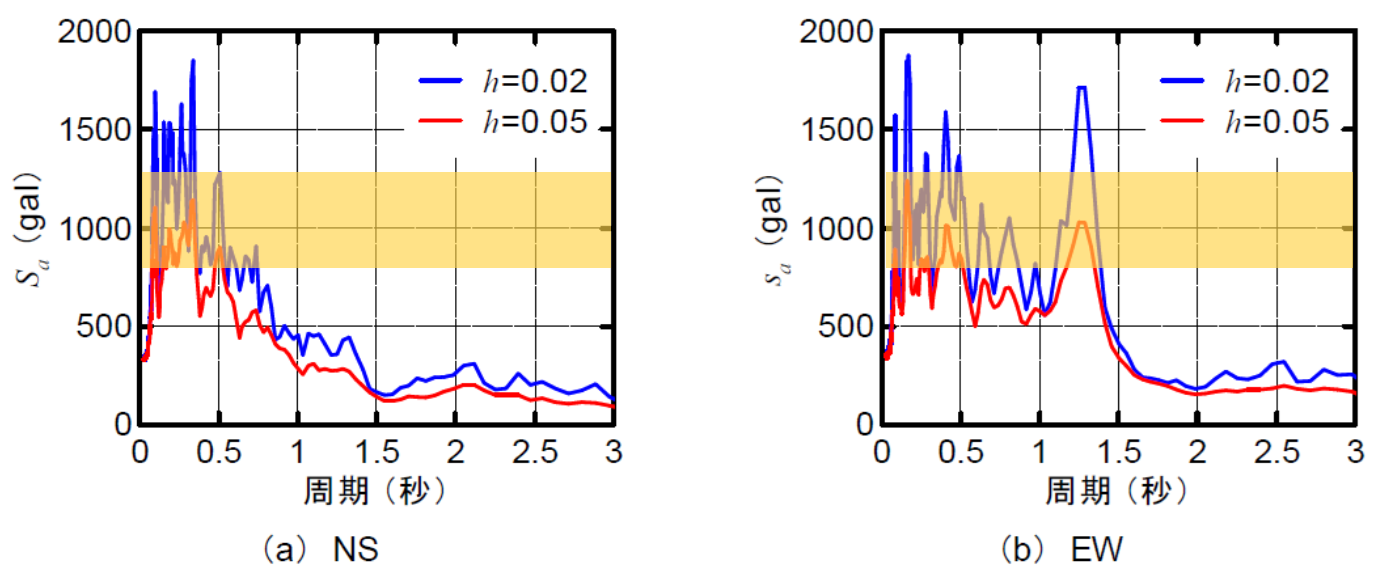

加速度応答スペクトルの結果より、0.8~1.3G(約800~1300gal)の地震力が発生した可能性がありますが、建物の構造躯体には損傷が発生していない(1G未満であった)ことを考慮し、1G程度(約1000gal)の地震力が作用した、と考察しました。

東日本大震災では震源が離れていましたが、今後より近い震源の、より大きな地震が筑波宇宙センターを襲う可能性は否定できません。

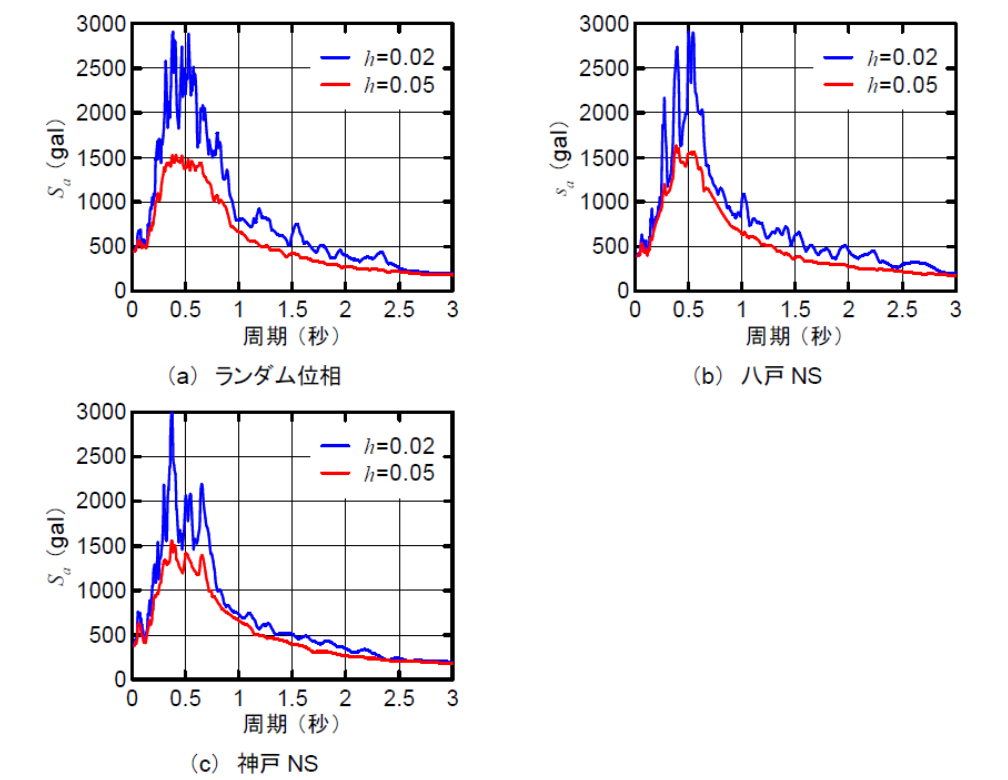

そこで、次に来る地震の想定としては、観測地震波ではなく、建物の耐震設計で想定されている「極めて稀に発生する地震動」(告示(平12建告第1461号))を用いて想定地震力を推定しました。

その結果、観測された地震波の約1.5倍の1.5G(1500gal)となり、この地震力を入力地震力として天井を設計を行うこととしました。

建物は壊れていないのに、なぜ天井は壊れたのでしょうか。

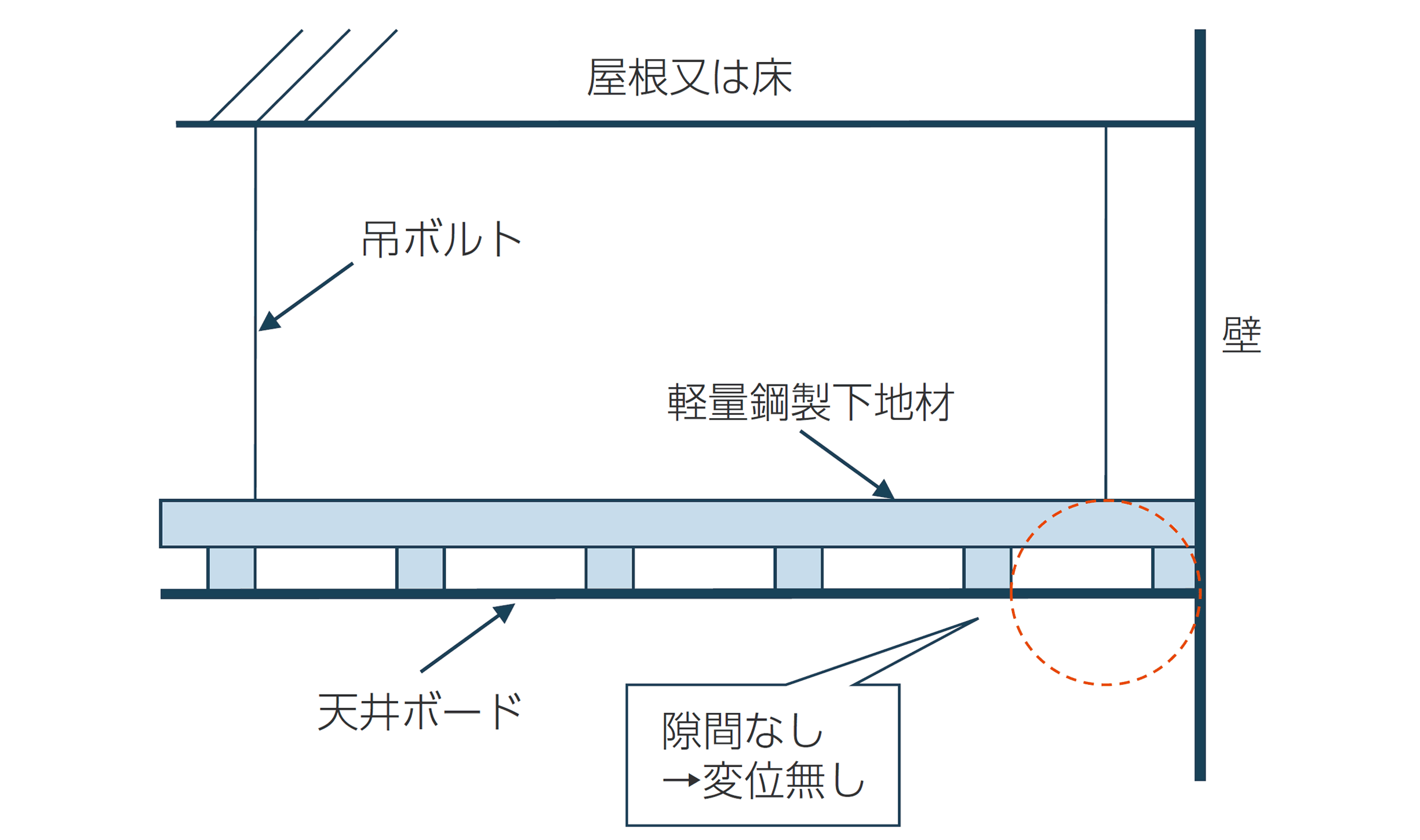

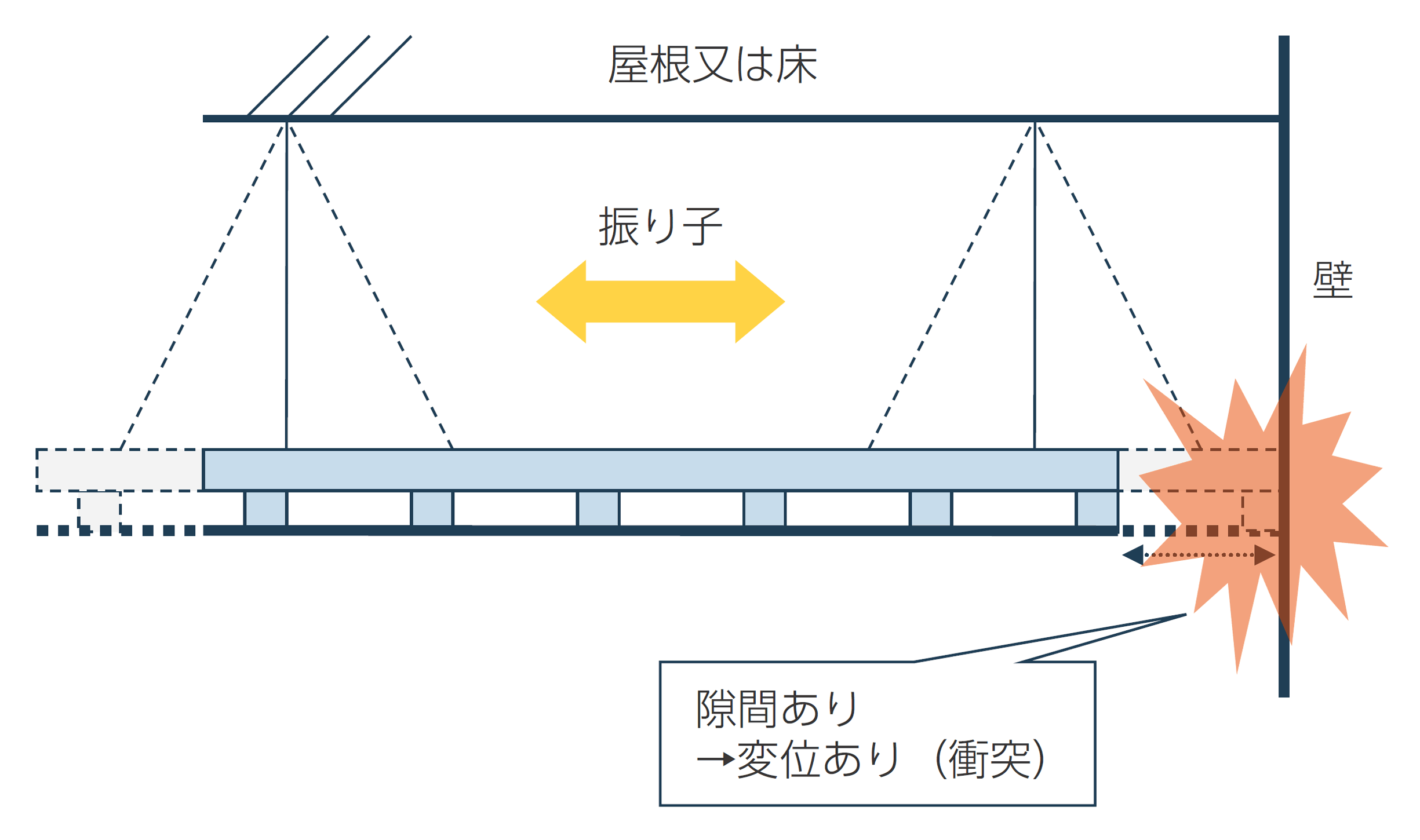

損傷した天井は、天井と壁の間に隙間があり、外周部に著しい損傷が見られました。これに対し損傷が小さかった天井は、壁と密着していたという特徴がありました。

そこで、天井の破壊メカニズムは「天井と壁が衝突した結果」であり、また、衝突を引き起こす原因は「天井と壁の間に隙間があり、振り子のように地震力が増幅した」ものと推定しました。

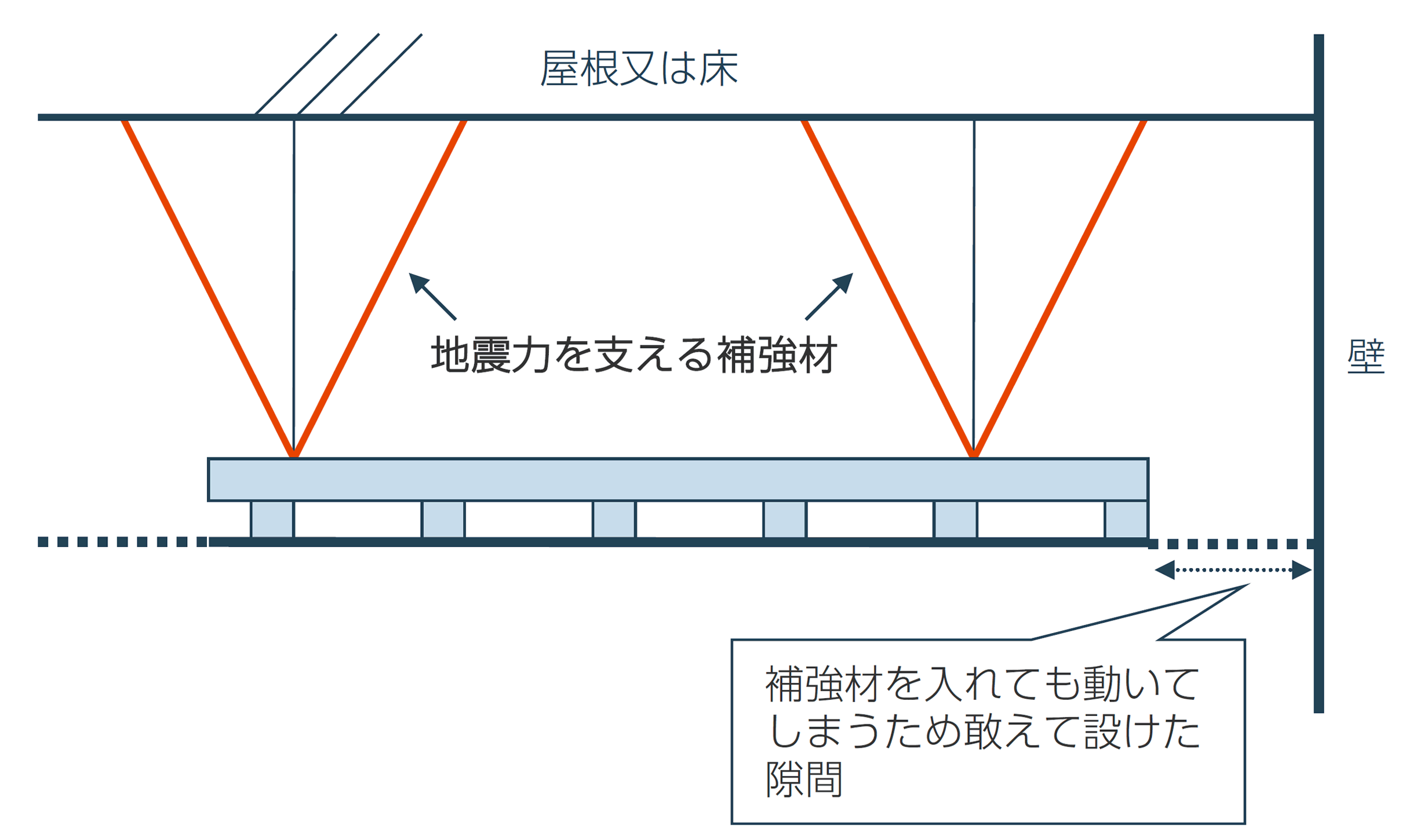

震災当時、天井の補強方法はブレース材(補強材)を入れて天井を動きにくくするとともに、少し動いた場合にぶつからないよう、その隙間としては少なくとも6cm以上が必要でした。

損傷した試験室はクリーンルームであり、ブレースに加えて隙間を確保するという補強方法を以下の理由で採用することができませんでした。

東京工業大学元結研究室の協力を得て、非構造部材として耐力を期待していなかった天井ボード自体の耐力を評価することで、ブレースではなく、天井ボードで地震力を負担(密着している壁に伝達)する方針を計画し、施工業者である株式会社フジタの設計・エンジニア部門と協議の上、新たな天井の耐震設計手法を構築しました。6mφチャンバ試験棟の復旧においてこの手法を適用し、2011年以降地震による損傷はありません。

復旧工事で実証した、吊り天井と周囲の壁等との間のクリアランスを設けずブレースを用いないことで、天井面に生じる地震力を、周囲の壁等から躯体へと直接伝達する天井の設計思想は、その後、工事施工業者である株式会社フジタにおいて検討が進められ、フジタ式天井として実用化されています。

天井の耐震化については、大きく分けて以下の方法があります。

JAXAにおいて震災復旧を行った天井については、その特性に合わせ、

という形で実証を行いました。

被害の復旧については「ロケット打ち上げを遅延しない」という課題が設定され、JAXA全体の「地震対策本部会議」で決定した復興計画に基づき、ロケット打ち上げに関わる主要な施設を迅速に復旧しました。結果として、約12.5ケ月と見込まれた試験再開までの工期を約3.5ケ月に短縮し、打ち上げスケジュールを維持することができました。

職員、保全運用業者を含め総勢約80人体制で、余震(復旧期間中の震度5以上の余震は20回以上)による危険と新たな建物被害が生じる中、立ち入り禁止措置を行った建物について、建物点検と危険個所の特定、立ち入り制限措置、安全化対策を実施した上での必要最小限の立ち入り許可、がれきの撤去といった作業を行いました。

がれきが散乱し、天井等の仕上げ材や家具等によって隠蔽されている構造部材等の被害状況の把握が困難な状況下で、十分に安全確認をした上、調査・打ち合わせを実施することにより、事故やけが人を出すことなく、3月22日から職員全員が勤務できる施設環境を確保しました。

施工実績が豊富で被災建物の状況に詳しい作業員を確保し、早期に復旧作業に着手しました。その結果、資材不足が予想される状況において、タイムリーに材料調達性の調査をし、調達可能な材料での施工方法の検討を行い、復旧仕様を策定しました。そして、電気・給排水等のライフラインを確保するとともに、レンタル空調機器等を一定期間調達して、事業再開のため最小限の仮復旧を行いました。

特に工夫した取組みとして、短期間で試験を再開するために必要な仮設クリーンルーム壁の設置が挙げられます。

工事現場で使用する外部枠組み足場を、総合環境試験棟の組立準備室(4)と(5)の壁の室内側に設置し、「工事用飛散防止パネル」をクリーンルーム内側の壁に見立てて外部枠組み足場に取り付けました。更に、密閉性を確保するために接合部の隙間をテープで塞ぐ措置を施し、空調設備を優先して復旧させることで、震災前と同じクラス10万の清浄度を維持できる試験環境を整えて試験設備運用部門に引き継ぎました。

震災前における工事調達実績から、約12.5ケ月かかると見込まれた組立準備室(4)と(5)での試験を再開するための試験環境整備を、施工業者と運用者と三位一体で取り組むことで約3.5ケ月に短縮することができました。

衛星等の試験スケジュール確保を最優先とし、試験が終了したところから順次本格復旧工事を開始しました。

また、単に現状復旧するのではなく、今後の被災時の施設被害をより少なくし、人命やフライト品等を、より確実に守る安全・安心の観点を基本方針に掲げました。具体的には設計者と施工業者に加えて、外部有識者を入れた「震災復旧工事設計検討ワーキング」を合計7回開催して、非構造部材(天井・壁など)の骨組みの剛性を強化させるなどの対策を行い、耐震性能の向上を図った上で復旧しました。

被災により新たに生じた復旧業務は延べ約21,000人以上の作業員を導入する工事規模となりました。

災害は時を置かずにやってきます。これからも今後も震災等の外的脅威に対して「人命の保護」「事業の継続」を確実なものとするため、施工業者や保全運用業者などの関係者との連携・協働に努め、平常時から緊急時(被災時)を想定し業務にあたることの重要性を改めて認識しました。

宇宙開発は災害対策や温暖化などにおける課題解決に貢献する、今日ではなくてはならないインフラです。それを支える地上基盤インフラは、想定を上回る自然災害が発生しても、人命はもとより、事業への影響を最小化することが求められています。

昨今、総合的な防災力強化として、被害の影響を軽減する「減災」という考え方があります。施設部では、BCM・BCP※1に必要な概念としてレジリエンス(減災に関する適応力・回復力)強化を目指しています。

※1 BCM:Business Continuity Management … 事業継続マネジメント, BCP:Business Continuity Plan … 事業継続計画

過去の災害情報を収集し地図上に表示し、機構内の誰もが見やすくすることで災害に対する意識を高め、災害発生時にも対応可能なように、ハザード情報を可視化した自然災害リスクマップを構築しました。

防災意識の高揚に加え、自然災害発生時にも被害状況の全体像の把握や、その後の的確な意思決定を支援します。

国・地方自治体などでハザードマップなどの自然災害リスクに関わる各種情報は公開されていますので、それらの情報を都度確認することはできます。しかし、JAXA事業所・分室は国内19か所に点在しており、膨大な情報から本当に必要な情報にアクセスするためには時間と手間がかかります。

そこで、自らが保有する事業所に影響する公開情報のみを抽出し、構内で過去に発生した災害情報(独自の処置対応情報含む)を地図上に表示することで、速やかなアクセスと被災状況の判断支援を可能としました。

毎年のように発生する自然災害に関して、国等が公開する災害に関する各種想定や、次々と開発・提案される評価手法や対処方法は多種多様です。どのような方法を用い、どのような対策を行えばいいのか、優先度をどのように決めればいいのか、多種多様な判断基準から定めなければなりません。

このハザード情報は事業所毎の特性に着目して対策の方向性・優先度を明確にする、いわゆるリスクマネジメントの基礎資料となります。

どんなに発生しないように備えても、時としてリスクは顕在化し、重大な影響を与える災害は発生します。発生時の負の影響・被害を最小限に押さえるため、事前の準備、発生時の迅速な対応、発生前の状態にいち早く回復させる対応策についても積極的に取り組んでいます。

今年は東日本大震災発生から10年を迎えます。筑波宇宙センター等も多大な被害を受けました。災害復旧に関わった職員等も退職や人事異動があり、記憶が失われつつあります。

ともすれば、埋もれ・忘れられてしまう当時の被害に関わる資料や情報を再整理し、得られた教訓を可能な限り、広く一般に公開することが重要ではないかと考えました。

この情報を、防災意識の高揚に少しでも役立てて、活用が図られることを期待しています。