高度化する打ち上げに対応し、複数の人工衛星・探査機を同時に組立て整備できるようにするため、現在の衛星フェアリング組立棟(SFA)、第2衛星フェアリング組立棟(SFA2)に次ぐ、新たな衛星組立棟である第3衛星フェアリング組立棟(SFA3)を整備することとなりました。

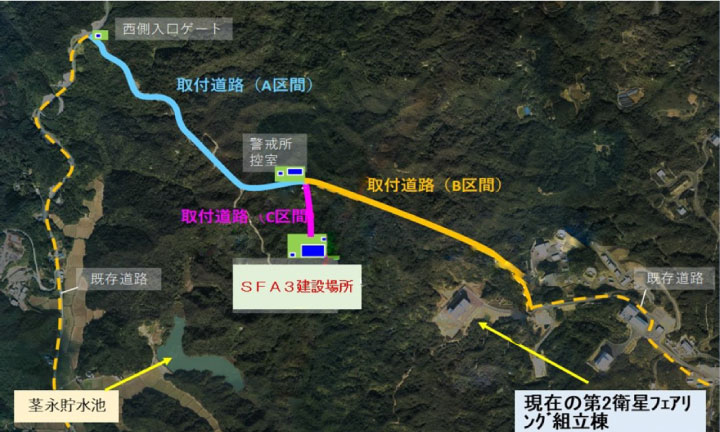

建設地を射点から3km以上離れた位置に設定することにより、打ち上げ時においても退避等の制限がかからず、人工衛星・探査機の組立て等作業が可能となることから、年間の打上回数の増加、ひいては国際競争力の向上に貢献することが可能となります。

JAXAとしては過去最大級規模の計画を立案・実行し、無事2023年4月に完成しました。

概要

- 構造・階数:S造+SRC造・3階

- 建築面積:4408.10m2

- 延べ面積:5772.70m2

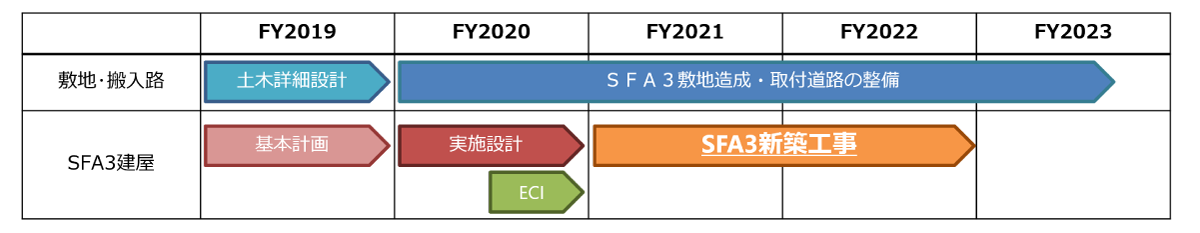

工事経過

2021年

- 5月:着工

- 11月:鉄骨工事開始

2022年

- 2月:鉄骨工事終了

- 5月:内装開始

- 11月:内装終了

- 12月:クレーン、消防、建築検査

2023年

- 1月:ガス検、インターロック電源、監視操作盤制御確認

- 2月:騒音、清浄度、温湿度測定

- 3月:連続温湿度測定