地球と月のデータの解析を経験分野横断の橋渡しへ

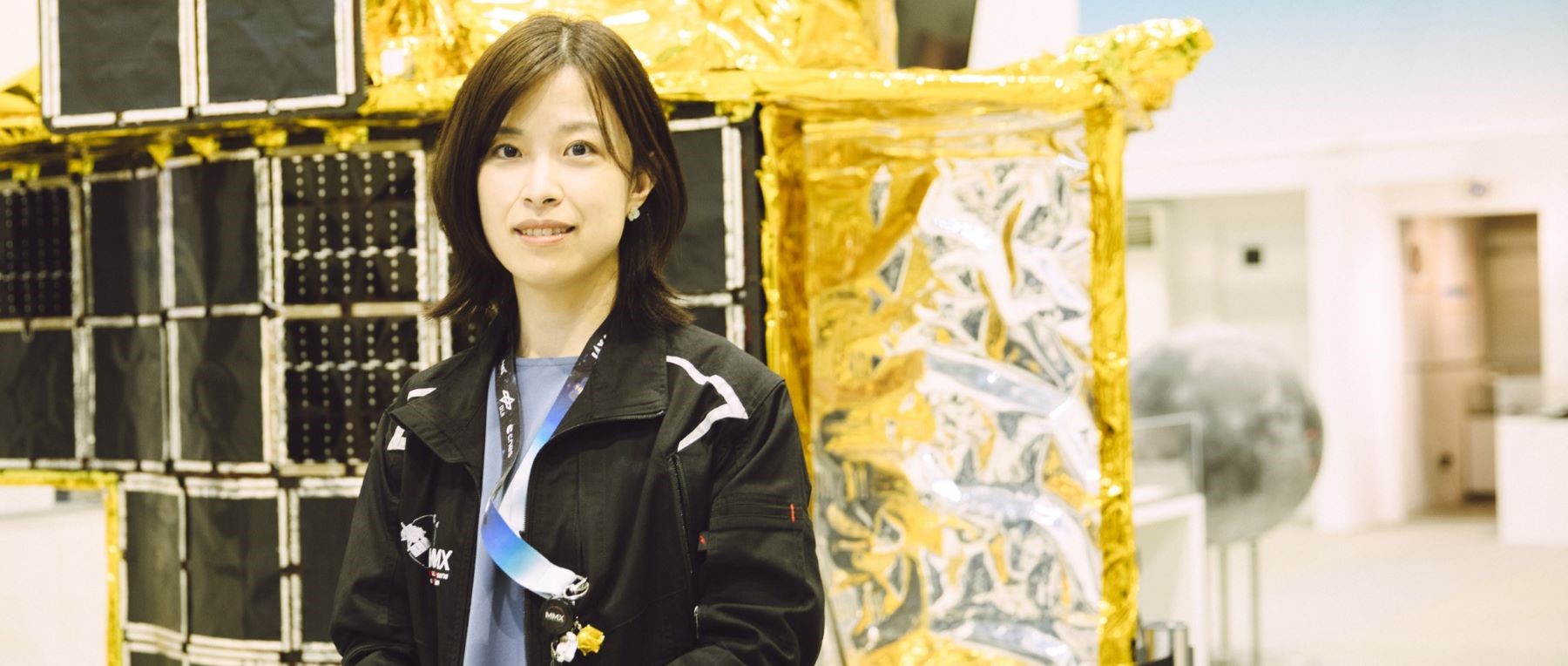

宮崎 理紗

2014年入構

理学系研究科 地球惑星科学専攻修了

宇宙科学研究所 月惑星探査データ解析グループ(本務)/火星衛星探査機プロジェクトチーム(併任)

REASON入構の理由

大きなミッションに一丸となって取り組む姿に憧れて

宇宙好きな父の影響で、家に科学雑誌や宇宙の図鑑が常にあり、子どもの頃から宇宙に馴染みがありました。特に太陽系の惑星は大きさと色がそれぞれ異なりますし、大気があるものもあればないものもあります。どうしてこんなにたくさんのバリエーションの惑星が生まれたのだろうと疑問が湧き、それをきっかけに宇宙の世界に惹かれていきました。大学では一番身近な天体である月を研究対象として選び、月のマグマオーシャンの研究で博士号を取得しました。

卒業後の進路は大学で研究者の道に進むのか、就職するのかで悩みました。在学中に、JAXAの月探査機「かぐや」のプロジェクトチームの皆さんとお会いする機会があり、大きなミッションに一丸となって取り組む姿を見て、JAXAでの仕事にとても惹かれました。また、科学的意義を第一として、宇宙機の開発から運用・データの解析・利用まで一貫してかかわれることにも魅力を感じて、JAXAを就職先として選びました。

WORKわたしの仕事

地球から月、火星圏へ

大学では月を研究していたので、次は地球の観測手法や解析技術を学んでみたいと思い、地球を宇宙からモニタリングする地球観測衛星にかかわる部署を希望しました。そして配属されたのは筑波にある地球観測研究センター(EORC)です。私は気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)の観測データの解析と研究を担当しました。私が解析したしきさいの地表面温度の画像が、記録的な猛暑に襲われたことを伝えるニュースで取り上げられたときは、起きている出来事を可視化することの重要性にやりがいを感じました。衛星データの解析のために学んだプログラミングのスキルは、現在の月や火星圏の探査にかかわる業務にも役立っています。

入構6年目に、宇宙科学研究所の月惑星探査解析グループ(JLPEDA)に異動になりました。現在は月や小惑星探査の観測データを使った解析や研究を行っています。担当業務の一つは、今後の月探査で着目されている月の極域を対象にした高精度な標高モデルの作成です。複数の探査機のデータ、あるいは時期の異なる観測データを組み合わせて作成するので、本来は存在しない溝や山がデータ上にできてしまうことがあります。そうしたノイズを取り除いて、世界最高レベルの品質に仕上げることを目指しています。また、土木や医療、自動車業界などで使われている、複数の物理現象を統合する「マルチフィジックスシミュレーション」と呼ばれる手法を月惑星分野の解析にも取り入れることで新しい研究ができないか企業と協力しながら検討しています。こうした最先端技術の導入も月惑星探査解析グループの仕事です。

地球観測衛星の観測データと月惑星探査機が取得したデータの解析に必要なプログラミングのスキルは、多くが共通しています。しかし、地球観測衛星は地球の周回を繰り返しているのに対して、探査機はデータを取得するチャンスはそう何度もないうえに、到着するまで天体の表面の様子がわからないこともあり、様々なパターンを想定して準備しておかなければならない点などは大きく異なります。

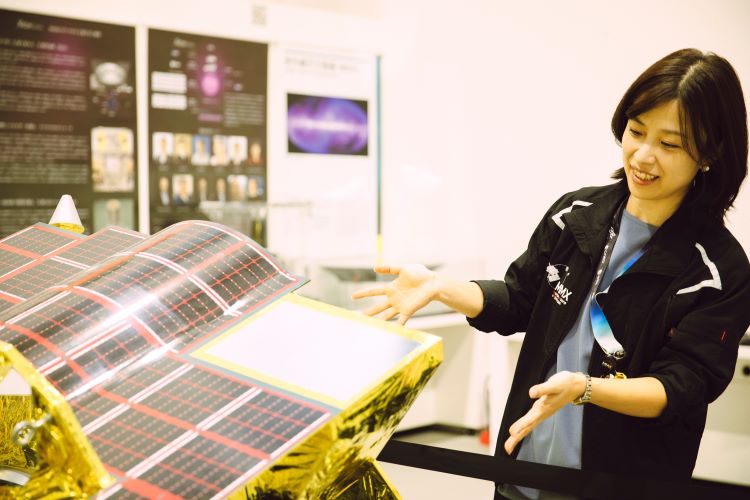

宇宙科学研究所に異動してすぐ、大型プロジェクトの開発にも興味はないかと声をかけていただき、火星衛星探査計画(MMX)のミッション機器の観測運用計画も併任して担当しています。MMXにはたくさんの観測機器が搭載されるので、いつどこをどのように観測するか、詳細な計画を立てる必要があります。これまではExcelで観測運用計画を整理していましたが、管理が複雑になってきたため、プログラミングスキルを活かして必要な情報が一目でわかるツールを自作しました。関係者の皆さんから「使いやすくなった!」と好評をいただき、嬉しく思っています。運用では、探査機上でのデータの加工やデータを地球に送る際の通信量も考慮して計画を立てなければなりません。とても複雑な作業ですが、ミッションを最大限に活かして絶対成功させたいという強い思いで仲間と協力して計画を作り上げています。

FUTURE将来の想い

分野を超えて学び合うための橋渡しへ

私の強みは地球観測データと月・惑星分野のデータの解析の両方を経験していることだと思います。地球観測と月・惑星分野で協力したり、お互いの学びを上手く取り入れたりしていく橋渡しのような存在となれたら嬉しいです。

宇宙探査の現場でもまだまだ多くのことを学びたいと思っています。運用と解析という異なる業務を同時に担当するのは正直大変です。しかしデータ解析を通じて、科学者がどのようなデータを求めているのかを理解できるようになり、そのために観測機器をどう運用すべきかを考えることができるようになってきました。両方の業務を独立に取り組むのではなく、運用と解析の経験を両輪として活かして広い視野を持つことで、宇宙探査の現場に貢献していきたいです。

CAREER PATHキャリアパス

入構してからこれまでのキャリア

-

1st year

第一宇宙技術部門 地球観測研究センターに配属

気候変動観測衛星「しきさい」の観測データ解析・研究を行った。解析した画像の一部は今もJAXAのHPや公式ポスターに使われている。2015年に育休 (1人目)を取得した。

-

6th year

宇宙科学研究所 月惑星探査データ解析グループに配属(現職)

当時のグループ長に声をかけていただき、大学時代の研究テーマの月分野に戻ってきた。地球観測で得た知識と経験を頼りにされることも。2020年に育休 (2人目)を取得した。

-

7th year

火星衛星探査計画(MMX)プロジェクトチームを併任

ミッション機器の観測運用計画を担当している。OMOTENASHIやSLIMでの運用を担当した経験を活かしてMMXの運用準備を進めている。

THE OTHER SIDE OF THE MOON私の一面

子どもが2人いるので、休日は家族で図書館や公園に行って過ごしています。庭の植物やメダカの世話をするのも小さな楽しみになっています。趣味はテニスです。休日にできない分、平日の昼休みに相模原キャンパスのコートで同志とテニスをしています。デザインも好きで、MMXプロジェクトジャケットやネックストラップのデザインを担当しました.