生活に根付く宇宙技術を目指して

久本 泰慶

2014年入構

物理科学研究科 宇宙科学専攻修了

第一宇宙技術部門 技術試験衛星9号機プロジェクトチーム

REASON入構の理由

スペースシャトルからはやぶさへ

小学生の頃、テレビで放送されていたスペースシャトルが滑走路に降り立つシーンのあまりのカッコよさに釘付けになりました。将来、宇宙は誰にとっても身近なものになるだろうと思うとともに、宇宙開発にかかわる仕事に憧れを抱きました。

大学院では宇宙科学研究所にて、小惑星探査機「はやぶさ」に採用されたイオンエンジンなどの電気推進の研究を行い、はやぶさの運用にも参加しました。はやぶさが地球に帰還した際は、幸運にもその瞬間を運用室で見届けることができました。はやぶさは数々の大きなトラブルに見舞われましたが、先生方の専門能力と運用チームのチームワークで乗り越え、無事にサンプルを地球に届けることに成功。この様子を間近で見ているうちに、宇宙開発にかかわる仕事のなかでも、自分が関わったものを実際に宇宙に送り出す仕事をしたいと思うようになりました。

JAXAの魅力はミッションの立ち上げから機体の開発、打上げ、そして利用まで、すべてのフェーズに携われることです。多様なフィールドで経験を積み、様々な視座から宇宙開発・利用を捉える力を養うことで、宇宙を活用した豊かな社会が創れるのではないかと考え、JAXAを志望しました。

WORKわたしの仕事

衛星利用のニーズを探って

将来、衛星開発のプロジェクトを立ち上げるためには、まずは衛星利用のニーズを把握することが重要だと考え、衛星の利用推進に携われる部署への配属を希望しました。そして配属された衛星利用推進センターでは、静止通信衛星の利用促進や運用管理を担当しました。

宇宙開発利用の重要性を知っていただくには、私たちJAXAや宇宙業界関係者が訴えるより、第三者に声を上げてもらうことが効果的です。そういった仲間づくりを目的に、衛星を使うことで拓かれるソリューションを様々なところでデモンストレーションする活動を行いました。たとえば、地方自治体が実施する防災訓練において、電話やインターネットが途絶した場面を想定し、JAXAの衛星通信回線を提供して情報連絡に使っていただきました。海洋開発研究機構(JAMSTEC)の職員と一緒に船に乗り、洋上で衛星回線を使ってデータを取得する作業に立ち会ったこともあります。ユーザーの立場になってみると、意外と不便なところが見えてきました。

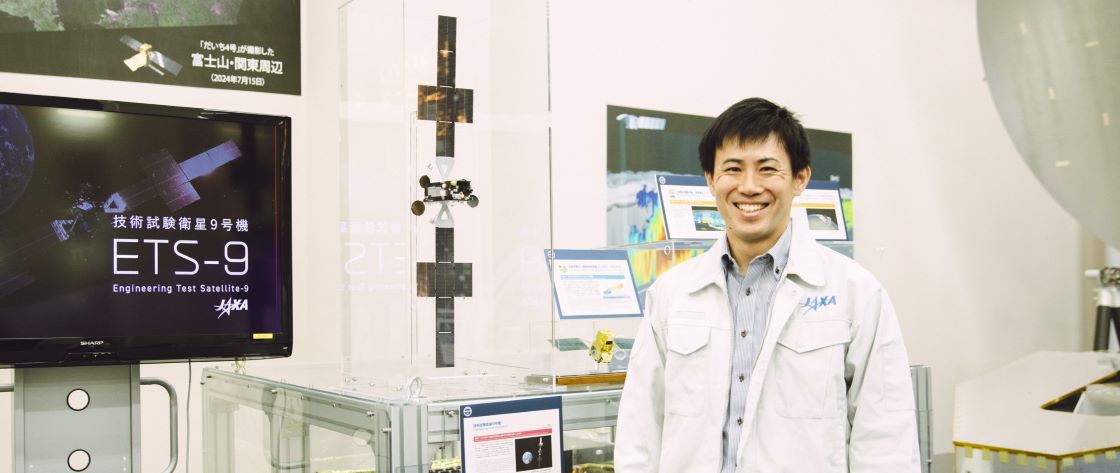

静止通信衛星の運用が終了した後は、技術試験衛星9号機プロジェクトを立ち上げ、現在も携わっています。技術試験衛星9号機とは、日本の産業力の強化のために必要な衛星の技術を開発して、軌道上で実証することを目的としています。開発した技術は、気象衛星や日本版GPSと呼ばれる準天頂衛星など、暮らしのなかで役立てられている衛星に用いられます。

技術試験衛星9号機は、衛星の軌道や姿勢の制御に化学推進のエンジンではなく、私が大学院で研究していた電気推進を使用した全電化衛星です。電気推進は燃費がよく、搭載する燃料を減らせるため、その分多くのミッション機器を積めるようになります。ミッション機器に供給する電力が増えるため太陽電池パドルや電源を大規模化したり、機体に熱がこもらないよう効率的に排熱する技術も開発しています。技術試験衛星9号機には、静止通信衛星のデモンストレーションの経験を活かして、ミッションの概念検討段階からユーザー視点の要求を多く取り込みました。

技術試験衛星9号機プロジェクトで、私はプロジェクト管理と電気推進サブシステムの開発を担当しています。宇宙環境を模擬する真空チャンバに衛星システムをいれて、衛星に搭載された電気推進を噴射する試験は山場のひとつでした。世界的に見ても稀な大規模試験であることから、JAXAの専門家や企業の技術者がアイディアや知見を出し合い、力を結集して試験に挑みました。現場で重要な決断を迫られた場面もありましたが、正常に噴射でき無事に試験を完遂したときには達成感とチーム全員で難題を克服できたことに大きなやりがいを感じました。

FUTURE将来の想い

本当に価値のある技術は 意識せず使える

天気予報、BS放送、GPSなど、日常生活で宇宙技術を利用しているサービスがあります。こうした衛星技術に続く新たな宇宙技術を社会に実装し、地球規模の社会課題を解決することが、私の職業人生における大きな目標です。日常生活において意識せずに使われている技術こそが、真に価値のある技術だと考えています。これからもユーザー視点で技術をさらに磨き、より豊かで安心できる社会をつくることに挑戦していきます。

CAREER PATHキャリアパス

入構してからこれまでのキャリア

-

1st year

衛星利用推進センターに配属

静止通信衛星の利用促進や運用管理などを担当した。運用を担当していた衛星は寿命10年を目標に開発されたが、トラブルに対応したため半年分の燃料が不足していた。この衛星の開発に取り入れられた技術は政府衛星や商用衛星に活用されており、JAXAが軌道上で10年間の運用実績を作ることは、開発企業の競争力を支える実例にもなる。そこで、燃料を節約しながら運用する方策を編み出し、無事に10年の運用を達成した。自分の成長を実感した出来事として思い出に残っている。

-

4th year

技術試験衛星9号機プロジェクトに参加(現職)

プロジェクト管理と電気推進サブシステムの開発を担当している。プロジェクトの達成状況や開発スケジュールの妥当性を審査する審査会の対応は、大変ながらも、経験豊富な独立評価組織の方から知見や助言をいただけることから、学ぶことが多い。

THE OTHER SIDE OF THE MOON私の一面

学生時代はヨット部に所属し、年間100日は海に出ていました。その傍ら、テーマパークでカヌーを漕ぐアルバイトもするほどのマリンスポーツ好きです。社会人になってからも、先輩に誘っていただいてサーフィンを始めました。子どもが大きくなったら一緒にサーフィンをして、その後はコーヒーを飲んだり、温泉に浸かったりとアフターサーフを楽しみたいです。